トップページ

> とちぎ蔵の街自主夜間中学

> 第32回開催報告

2025.10.2

第32回(2025年9月28日)開催報告

<全体報告>

朝のミーティングで「切手のないおくりもの」を歌う。今回は2節。「わたしからあなたへ この歌をとどけよう 広い世界にたった一人の わたしのすきなあなたへ」、「知り合えたあなたへ この歌をとどけよう 今後よろしくお願いします 名刺代わりにこの歌を」。朝から元気が出た!!本日午後のシンポジウムに参加する工藤慶一さんと秋元伸一さんが朝から駆けつけてくれました。工藤さんの第一声、「栃木市は遠かった!」。宇都宮に来る場合は、新千歳から仙台空港まで来て、そこから新幹線1本。栃木市に来る場合は、羽田まで来て、そこからが遠かったと。大変お疲れさまでした!!でも、初めてくる栃木市の街並みには大変興味を持ったご様子でした。2人に簡単な自己紹介をお願いしました。外国人学習者が大半なので、札幌はどこにあるか知っていますか?と聞いたところ、最前列にいたフィリピンのお母さんから「北海道!」と大きな声が帰ってきました。13日(土)の上映会に続き参加してくれた伸ちゃん。「もう何度も来ているので話すことは無い」と言っていましたが、たまに来る学習者もいるのでと無理やりお願いしました・・伸ちゃんとは昨年7月に宇都宮で開催したシンポジウムで初めて話したのですが(集会などで何度か姿はみかけていた)、この1年、宇都宮にも栃木にも何度も来てくれて、感謝です。

午前中の学習課活動には、JICA筑波の関係者も数名参加してくれて、朝からにぎやかな雰囲気となりました。振り返りのミーティングには、横浜と茅ヶ崎から加藤佳代さんと松島恵利子さんが駆けつけてくれました。本日初めて参加してくれた方の感想、「ここにはすごいエネルギーがある」。今回何度目かの参加者の感想、「毎回、会に参加するたびに元気をいただきます」。これもまた嬉しいですね。

速報です!!とちぎ蔵の街自主夜間中学(今後、蔵の街校と呼びます)は、昨年10月から今年の3月までは月2回開催、4月から9月まで月3開催でしたが、11月から毎週開催することとしました。日曜日が5回ある時は5回全部開講します。時間帯は9時半から12時までで変わりません。スタッフが毎週欠かさず参加することは厳しい面があるので、常時10-15名のスタッフが参加できるようにローテーションを組んでいきます。

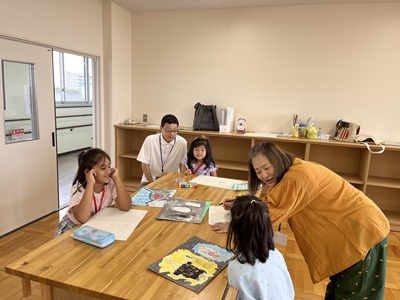

学習応援の方法について協議しています。基本マンツーマン形式での応援をしてきましたが、「一人で応援するのは難しいので、複数のスタッフで協議しながら進めたい」等の声があがり、マンツーマン形式をベースとしながらも、複数のスタッフが複数の学習者を担当するグループ別応援体制を試行していきます。

少し前にJICA筑波でインターンをしている学生から『中学教科単語帳』発行や自主夜間中学の活動について取材を受けました。昨日記事が送られてきたのですが、上手くまとめられていて感心しました。その一節、

自主夜間中学は、マンツーマンで一人一人の学習ニーズに寄り添って応援するというスタイルを大事にしています。マンツーマンの面白いところは、その人のことが良くわかることです。「何につまずいているのかな?」というところを掘り下げていくとその人のことが理解できるし、本人もできなかった問題が分かってくると面白くなってくるんですよね。できなかったことをできるようにしたり、なぜできないかを一緒に考えたりするので、「教える」というよりも、「応援する」「一緒に楽しんでやる」というような雰囲気があります。

自分が語ったことなのですが、改めて「そうか」と思ってしまいました・・

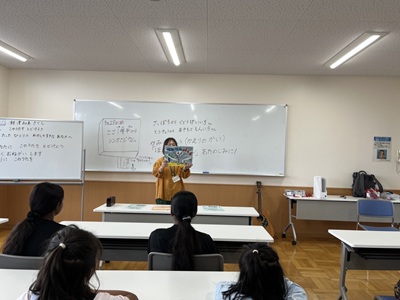

本日午後に「自主夜間中学は何を目指すのか」をテーマとするシンポジウムが開催されました。このシンポについては、早急に記録ファイルを作成します。乞うご期待!!(田巻松雄)

<小学生クラス>

もう「耳たこ」の紙芝居製作。今回の参加は4名。ついに自分の描いた絵にストーリーをつけていく作業に入りました。そもそも紙芝居製作に入るにあたり、紙芝居とは何ぞや、こんな感じなんだよ。と実際に見てもらい、1枚1枚紙をめくりながらストーリーを展開していくもの、と説明しました。なので一人一人、ちゃんと聞いていて理解、納得しているはず!そう願いたい。年長さんの子にとっては自分で考えたストーリーを文字にしていくのは少し難しいので、本人の話を聞きながら支援者が文字に起こしていきました。その間、3年生は自分でどんどん考え、文章を書いていました。口でストーリーを言うのは簡単ですが、それを文字にしていくのはなかなか難しい作業です。字を間違えたり、言葉を間違えたりしながらその度消しゴムで消して直して、また間違えて消して直して・・・を繰り返しながら一生懸命考え、書いていました。書くことに夢中になるとストーリーがわからなくなり、ストーリーを考えていると書くのを忘れてしまう。見ている私たちは子どもたち、途中で嫌になって投げ出してしまうかな?と想像していたのですが、意外?なことに、飽きることなく次々言葉が出てき、子どもたちなりのストーリーを作り上げていました。ただ・・・たった1場面だったのになかなかの長文になり、話が展開していってしまったのでそこは大人のいやらしさでコンパクトにわかりやすくまとめるべく、誘導尋問させていただき何とかまとめ上げました。本当は子どもたちの物語全てを加除修正なしに取り込みたい気持ちはあるのですが、そうするとハリーポッターくらい続編続きのロングストーリーになってしまいそうなので、なるべく本筋を活かしながら大胆に!カットさせて頂きました。

まだストーリーの付いていない絵が残っているので、次回は少し頑張ってストーリーをつけ、完成に近づけたい!できれば完成させたい!と思っています!さあ、はたして完成出来るのか?出来ないのか?やっぱり出来ないのか?子どもたちのみぞ知るのであります。。。。(橋本まり)

<中高生クラス>

〇今回の中高生クラスの学習者は3名でした。中学1年Kさんと中学3年Sさん(妹)は私(佐々木)が報告します。中学1年のKさんは、私が国語と数学の勉強を応援しました。国語は文の成分(主語・述語・修飾語など)と連分節(主部と述部[例:鳥が飛ぶ]、修飾部と非修飾部[例:とても美しく]など)について難しい漢字で表記された日本語文法用語に関する問題に取り組みました。(忘れていた)日本語の文法用語を確かめながら、Kさんが問題文の意味が分からない時に解説する形で進めるという方法です。私は薄氷を踏む思いで対処しました。Kさんは私の説明を理解すると同種の問題を猛スピードで解答してまたたく間に答え合わせまで済ませました。すばらしいですね! 他方、後半の数学では、教科書を使って「変項x含んだ比例式」の問題について取り組みました。例えば、2x:(x-2)=15:6という問題です。ときどき勘違いすることがあるのですが、少し説明すると分かってくれます。やはりコツをつかむと早いですね。また、私が示した標準的な解答法とは異なる方法で正解にいたることもあります。スタッフとして、こうした発想のユニークさや豊かさを大切にしたいと思います。

中学3年のSさん(妹)は、スタッフのTさんが二次方程式の利用に関する勉強を応援しました。使用教材は『よくわかる数学の学習』です。Tさんによれば、最終的に学習内容は理解するのだが、例えば「長方形」などの学習用語の理解が不足しているとのことでした。日本語(漢字)による学習用語を正しく読めて(または、ひらがなで読み方が正確に書けるようになった)上で、その学習用語の意味を母語か(世界共通語として汎用性の高い)英語で確認できる中学教科単語帳の作成が必要であると感じました。(佐々木一隆)

〇今週の学習者は3名。高1のSさんとのセッションは ほぼ半年ぶりです。

彼女は小山校も掛け持ちしていますが、蔵の街校では ここのところ生物の勉強を続けているようです。教科書には よみがながびっしりと振ってありました。

昨年6月に来日した彼女は学齢経過だったこともあり、日本語教室と自主夜間中学とで入試準備を進めていました。(クラス報告から脱線しますが、当時 彼女が英語で書いた文章を和訳で引用します。)

「私は小さい頃から、英語を使って外国の人たちと話したいと考えていました。だから、バングラディシュの中学校では、英語を一生懸命に勉強しました。英字新聞、雑誌を読んで、新しい単語を覚えるようにしました。

私は日本語をうまく使えるようになるために勉強を続けています。先生が教えてくれることを、もっとよく分かるようになりたいです。それは、私が日本で幸せに生活するために大切なことです。

高校に入ったら、たくさんの友達から、多くのことを学びたい。日本語、数学、理科を、もっと勉強したい。心と体を強くして、立派な人になりたいです。友達とバスケットボールをしたり、修学旅行に行ったりすることも楽しみにしています。

私の夢は、プログラミングのエンジニアになって、世界中の人の役に立つことです。そのために大学に入れるように、一生懸命に勉強します。将来はプログラミングで、いろいろな問題を解決したいです。」(引用終わり。)

当時はひらがなも十分には書けず、意思疎通もほぼ英語で、という状況でしたが、今回、日本語でも簡単な雑談をすることができました。「脊髄」「内分泌液」「恒常性」「肺循環」といった専門用語であっても ふりがななしで読めるし、新たにふりがなを振る手際もスムーズです。長音の「う」、拗音の「ゆ」「よ」の聴き分けはまだ不慣れなものの、高校生活半年を経た彼女の日本語の上達度には、目を見張るものがありました。学習に向かう意欲にも変化を感じました。やっと「日本で幸せをつかむ未来の自分」が見えてきたのでしょう。その努力を讃えたときの、はにかんだ顔もステキでしたよ。

担任の先生も、とても親切とのこと。私は従来、日本語が不十分なまま、サポート体制が構築できていない高校に入学していくことには非常に懐疑的でした。日本の教育環境に馴染めないまま辞めていく子ばかり見てきたからです。(有効な配慮もないまま教育現場に丸投げしすぎていると思います。)

高校合格は大きな節目の目標。でも入学できたら終わりではありません。だって彼女は「大学で学ぶ」という目標に向かっているのですから。入学後の不適合を防ぐために、「正規」の教育現場と自主夜間中学とが補完し合って、子どもたちの学びを支えていけたらいいですね。

ほんの刹那だけの、眼の前だけの「日本人ファースト」に目をくらまされずにいたいものです。この子たちも日本をさまざまな場面で支えていく宝です。自主夜間中学は まだまだこれから真の価値を発揮する、その価値に気づく人たちがますます増え、各地で開校が増していくだろう、そんなことを確信させられるセッションとなりました。(Y)

<社会人クラス>

社会人は7人の参加者です。内訳はネパール人2名、インド人1名、日本人1名、タイ人1名、フィリピン1名、中国人1名。全体の支援者は14名。社会人の学習者が多いので支援者は今回から3組に分けられた。午後1時半からシンポジウム「自主夜間夜間中学は何を目指すのか」があるので北海道から工藤さんが早々と駆けつけてくれていた。ミーテングから緊張感が伝わってきた。

今回の学習者は7名と前回と同じだ。N4の学習者は早々と隣の中高生の教室に移動してしまった。社会人の教室はガラガラの状態になってしまった。学習をする前にKさんの隣の席に座ると同時にルーティーンの握手をかわした。いつもの大きな丸い目で笑みを浮かべた。前回来たNさんの姿が見えない。

「Nさんは休みですか」と訊ねると「アパートで寝ています」と頭に右腕をあてて、寝てるポーズをして見せてくれた。Kさんは休まないで来ているので支援者は休むわけにはいかないのではと、追い込まれたような気分になってしまった。11月から毎週日曜日に教室が開かれることになった。開かれることになって一番喜んでいるのはKさんかもしれない。以前に休みの日は何処に行きますかと聞いたたことがあった。迷わすに「ここに来ます」と答えた。多分、毎週日曜日に通ってくるに違いないと確信する。最初に来ていたMさんは何回か来ていたがその後、来なくなってしまった。「Mさんはどうしていますか」と質問してみたら「ぜんぜん来ないです。日本語はなせないです」と少し曇らせた。

日本語を話せなくても仕事や日常の生活に困ることがないのかなと深読みをする。日本語が話せなくても困らないコミュニティーが出来ているのではと更に読み込んだ。Mさんはどんな仕事についているのか分からないが、単純な労働だったら簡単な日本語だけでも大丈夫なのかもしれない。

我が家の周りの畑で農作業をしているのは東南アジア系の達若者たちだ。コンバインを操作し種を蒔いたり収穫も行っている。日本人は殆ど見かけない。ここは外国の農場かと思うくらいに錯覚をしてしまう。彼らに「コンニチハ」と話しかけると「こんにちは」と返してくれた。更に続けて話しかけると「日本語分かりません」とかわされてしまった。多分、挨拶だけは教えられてるのではとよんだ。

その点、Kさんは積極的に日本に溶け込もうとしているのが伝わってきた。今日KさんはTさんとUさん の学習支援をうける。相変わらず、Kさんの学習意欲が強く、背後から力強い四角い日本語が刺さってきた。

Kさんがふたりの支援者に迫っていたのだ。支援者の二人も必死になって何とか理解してもらおうと、身振り手振りで応戦していた。まるで学習者と支援者の真剣の戦いのように映った。火花がバチバチ散っていた。そこまで熱い戦いを繰り広げるのかと傍目から羨望の眼でながめていた。

午後1時半からのシンポジウムにKさんの姿があった。シンポジウムにも参加していたのには驚いた。学習支援しているTさんが「Kさんが来てくれて嬉しいです」と熱い視線を向けていた。Kさんの傍らには支援者のYさんが寄り添っていた。柔らかな日本語でゆっくり説明をしていた。Kさんはどうして参加する気になったのか、だれかに勧められたのかそれとも、自ら決めて参加したのかもと膨らませてみた。純粋に日本語を学びたい一心だったのだろうと理解することにした。最後まで席を離れずにいた。

午後4時からの交流会ではYさんと前にでてマイクを握り挨拶をした。コマ切れながらの挨拶に唯、唯、感動し社会人クラスの誇りに感じた。

タイのNさんを支援する。彼女は来春から学悠館に通うことになったので、今からユーチュウブで英語の勉強をタイの先生から教えてもらってるという。今度は、タイ語の英語じゃなくて日本語の英語を学びたいと言うので教科書の揃っている部屋にいって、中学一年生の英語と国語の教科書を手に取ってパラパラとめくってみた。

社会人の教室に戻って来て英語とローマ字は違うかと質問してきた。アルファベットを使うのは同じでも英語とローマ字は違うと説明してもなかなか理解してもらうことができなかった。彼女は整体院を開いているのでお客さんとの会話はできるが、文字を書いたり読んだりすることはあまり得意ではなかった。ひらがなカタカナは書けるが、ノートには殆どタイ語で書いていた。果たして入学してから勉強についてゆけるかどうか心配になってきた。今までは子育て仕事に専念していたので学ぶ機会がなかったのいう。学悠館に週に5日通うと目に力を込めた。整体院の仕事は午前11時から午後11時という。午後4時から8時半迄休んでまた予約のお客さんを11時までするとあっけらかんと微笑んだ。

日本人の学習者はよそ見もせずに支援綾と向き合っていた。支援者のSさんは毎回工夫を凝らして学習支援している。新聞記事を切り抜いてきたり小説を読んだり毎回変化に富んでいる。二人のがっちりと構築された空間には立ち入れない気がしてきた。

支援することは学習者と一緒に学ぶことだと最近気づいてきたので、もう一度学び直しを共にしているのだと思うようになってきた。毎日、新聞を一面から一字逃さず読んでいる。読後、本一冊読んだつもりになる。いろんな情報が詰まっているから。

Sさんの支援に頭が下る思いがする。隣に移動した学習者も支援者の熱い特訓を受けていていたように感じた。今回も社会人クラスは濃密だった。(国母仁)