トップページ

> とちぎ蔵の街自主夜間中学

> 第25回開催報告

2025.7.31

第25回(2025年7月27日)開催報告

全体報告

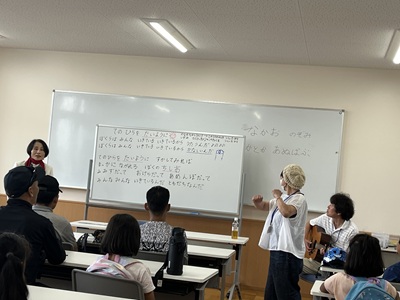

本日は、小学校の教員と4年生の児童が初めて参加してくれました。どちらもとってもフレンドリーで元気。初めての参加とは思えないほど、自主夜間雄中学の世界に溶け込んでいました。その教員からは過日「見学に行ってもよろしいでしょうか」という丁寧なご連絡を受けました。もちろん大歓迎。自主夜間中学は「誰にでも開かれた空間」であり、「誰もが関われる」場です。人と人とのつながりがますます希薄になっている今、その懸け橋となる存在の1つが自主夜間中学だと考えています。しかし、自主夜間中学の社会的認知度はまだまだ低いのが実態。自主夜間中学のエッセンス、意義、楽しさなどを分かりやすく、かつハートに訴えるにはどうすれば良いか。このHPも大きな発信の手段ですが、いろいろと思案中です。良きアイデアがあればぜひお願いします!本日は、秋元伸一さんも見学に駆けつけてくれました。「こんばんは」(2003年作品)に登場していた「伸ちゃん」です。昨年7月に宇都宮市で開催した「夜間中学の必要性、意義、あるべき姿を考える」シンポジウムに登壇してもらって以来、とちぎの自主夜間中学の応援に度々来てくれています。嬉しい限りです。9月13日(土、13時半開始)の「こんばんは」上映会にも参加してくれて、東京都の夜間中学で学んでいた頃のこととその後の生活について語ってくれます。すごく楽しみですね。

下野新聞が毎日「今日の言葉」というコーナーを連載しています。本日(2025年7月30日)の言葉は、エマーソンという思想家の「記憶だけに頼らないこと」。過去の自分と同じ意見を持ち続けることは、思考を停止することに他ならない。「常に現在の視点から過去を徹底的に検証し、日々新しい一日を生きること、それこそが賢明な態度だと思われる」。ムムム・・・

各クラスの応援スタッフからの開催報告からは、どのような応援が望ましいのか、自分で出来ているのかという格闘の様子も伝わってきます。応援のあり方について全体で意見交換する機会はあまり作れなかったので、近いうちに是非やりましょう!と振り返りにミーティングで確認し合いました。

それにしても、紙芝居は新鮮で面白かった。街頭の紙芝居を見に行き、駄菓子を飼っていた小さかったころの記憶も蘇ってきました。Smallながら大きくてbeautifulなメッセージが伝わってきますね。ということで、今回は「紙芝居」報告も掲載。自主夜間中学を題材とする紙芝居作成にチャレンジしてみたくなった・・・(田巻松雄)。

小学生クラス

今回の参加は5名。うち1名は初めての参加でした。始めはほんの少しだけ緊張していましたが、すぐに打ち解けずっと笑顔でいてくれていました。そして活動がスタート。「今日は手紙を書いてみない?」と提案したところ皆素直に賛同してくれ、まずは封筒作りから。折り紙を3回折って糊で貼ってすぐに出来ました。次に誰宛にするか、どんな事を書こうか、と考えながら各々書き始めました。

絵を描いてもいい〇と言うとさらにペンが進み、友達へ、ママへ、大人の学習者へと好きなように書き封筒に入れ渡せる人へは渡しにいき、ママ宛はバッグにしまって。ママへの手紙には真っ赤なハートも貼っていました。

お手紙活動の後は各々漢字の練習をしたり、折り紙で風船や飛行機を追って飛ばしたりして遊び、最後は廊下に出て風船の投げ合いゲーム?などして歓声を上げていました。楽しみながら、自然に日本語や日本の文化などを体感し獲得していってくれる、ここがそんな場になるといいなと思っています(橋本まり)。

中高生クラス

今回はタイ出身の社会人の女性をもう一人のスタッフと一緒に担当しました。蔵の街自主夜間中学に来るのは、今回が2回目です。マッサージ店の店長を任されているそうで、日本語で丁寧に接客したいとの想いから、接客で使う丁寧な表現を1つずつ覚えていきました。今回の活動を通して印象的だったのは、日本語の丁寧さには差があり、どのレベルの丁寧さを客に対して用いるのかが難しいということです。例えば、マッサージの前に代金をもらうことになっていることを伝える際、私は「マッサージの前にお支払いをお願いします」が丁寧な表現かと思ったが、もう一人のスタッフは「マッサージの前にお代を頂戴します」の方が良いと話していました。マッサージの前に足を洗う必要があり、洗った後に声を掛ける場面では、私なら「終わりましたので、こちらにどうぞ」と言いますが、もう一人のスタッフはその前に「お疲れ様でした」と言った方が良いと話していました。美容院で髪を洗い終わった後に言われると嬉しいからとのことです。確かに、後者の方が丁寧な表現ですが、私としては丁寧すぎるようにも感じられました。

また、施術後にお茶を出す際、私は「お茶をお飲みください」という表現を提案しましたが、学習者から普段はもっと丁寧な表現を使っていると言われてしまい、困惑してしまいました。「お茶をお召し上がりください」と普段は言っているそうです。日本語の丁寧な表現というのは、人によって感覚が異なり、また場面によって自然さが異なります。日本語の丁寧な表現の難しさを改めて感じました。

今回の活動を通して課題に感じたことは、文章を丸暗記する学習法は次の日からすぐに使えるので有効ですが、意味や文法の学習には結びつかないということです。たとえ丁寧な表現で接客することができたとしても、そして客からの評判が良かったとしても、接客路に使用した文の意味や文法の学習はできていないので、日本語を習得した状態とは必ずしも言えません。日本で生活する上での基本的な文法を身につけておいた方が、言いたい文を丸暗記せずに話すことができるでしょう。ただ、丸暗記した方が間違いは少なくなります。理論を重視するか、実用性を重視するか。この点が日本語指導の難しさであると感じました(村松直起)。

中高生クラス

今回の学習者は栃木市内の公立中学校に通う中学2年生2名でした(国籍はネパールとペルー)。二人とも蔵の街では6月から学習を始めました。この日、ネパールの生徒はかけ算九九、その発展形としての11×11などの計算、正の数と負の数について学習しました。応援スタッフは3人体制で、『中学教科単語帳』(日本語⇒ネパール語)を用意して、外国人への学習支援経験が豊富な方を軸に、宇都宮大学大学院生、高校でネパール人生徒に日本の歴史や地理を教えられている見学者の方も加わって応援しました。ぺルーの生徒は、まず私(佐々木)が日本語と英語を使ってどの程度日本語のひらがな・カタカナが読めるかを確かめたところ、よく読めていることが分かりました! 併せて現在通っている中学校名や本日誰といっしょに来たかなども尋ねてみましたが、こちらはうまく通じませんでした。そこで、スペイン語が堪能な宇都宮大学の教員に学習と確認をお願いしました。『にほんご これだけ!1』を使って、食べ物や天気などの会話学習もされました。そうした中、この生徒の「蔵の街」での学習を紹介してくださった栃木市教育委員会の方も学習応援(面談)に加わりました。その結果、中学校名が分かり、母親と来たことも分かり、この生徒が9月から11月にかけて別の中学校で日本語を集中的に学習する予定であることも分かりました。

複数の応援スタッフによる連携と的確な情報共有のすばらしさを痛感した次第です。前回もそうでしたが、今回も栃木市教育委員会の方々のお力添えが大きく、心より感謝します。今後の学習計画に役立てたいと思います(佐々木一隆)。

社会人クラス

学習者は9人です。ネパール人4人、日本人2人、インド人1人、中国人1人、タイ人1人。ミーティングの会場でHさんが紙芝居で盛り上げてくれたので和やかなムードで学習に入る事ができました。学習者にも紙芝居の内容が伝わったのか、みんな童心に還ったように聞き入っていました。紙芝居の魅力はどこにあるのか勝手に紐といてみるとダイナミックな絵にあるのではと突き当たりました。一枚の絵で、物語りの深層部分に入り込むことができるからだと思います。

最初の「ちからおんな」の絵から勇気や優しさがシンプルに伝わってきました。現代人の私たちが忘れかけていた勇気や人に対しての優しさを呼び覚ましてくれたようです。

次に語り部の声の抑揚と重厚な感情移入かと思います。いつのまにか「ちからおんな」の世界に引きずりこまれました。子どもだけでなく大人も充分楽しめたのではと思います。テレビもなかった頃紙芝居で見た「赤胴鈴之助やバットマン」がフラッシュバックするように甦ってきました。紙芝居が毎回できたらと勝手に思い込んでいます。

教室に入ると真っ先にNさんと目が合い「元気ですか」と声をかけてくれたので、直ぐに「元気てす」とかえしました。これが彼とのルーティンになりました。その後、今まで、いっしょに来ていた友達の事を伺うと、「フォークリストの免許を取りに行ってます」と答えてくれました。

もう1人の〇〇さんの事を持ち出すと、「元気ないです。アパートで寝ています」と右手を頭に当てて、寝てる仕草をしました。仕事に疲れて日本語を学ぶ意欲を喪失してしまったのではとネガティブに捉えてしまいました。

挨拶の後、手を差し出すと、灼けた分厚い掌で強く握りかえしてくれました。、分厚い掌からはインド大陸の熱い息吹きが伝わってくるように感じ取ることができました。学習の帰りに鋼鉄のような肩をポンと叩き「また、来週来てください」と声をかけると、「はい、また来ます」と小学生のように目を輝かせます。「また来てください」と声を掛けた以上、休む訳にはいかないと今度は自分にハッパをかけています。

前回と同じネパールのNさんを支援することになりました。彼はひらがながまだ完全にマスターしていないので簡単なひらがなでも考えこみ、自分で書いた文字を確認しながら声に出しています。挨拶の言葉の復習から始めるのですが、思うように読むことがてきないので絵をみながら声に出しています。

「おはようございます。いただきます。ごちそうさまでした」の日常的に使う言葉を繰り返し声に出すように支援しています。あいさつの文字をひらがなで書いた後、英語でかいて覚えています。平仮名で書いてもどう言う意味か分からなくなるからだと思います。

「すごいね。日本語、英語、ネパール語の3カ国語書けるんだね」と、掛けてやると灼けた顔に緩やかな笑みを浮かべます。日本に住んでるいじょう挨拶は絶対に必要だから覚えてくださいと念をおしてます。日本語ばかり押し付けていると欠伸がでてくるので、ネパール語であいさつを書いてもらっています。彼の書き順を真似て書くと「先生、書けるね」と褒めてくれます。この時はネパールの小学1年生になったような気がします。

丁度、小学校のK先生がネパールの小学生を連れて見学来てくれました。「今、ネパール語を教えてもらっていたんですよ」と声を掛けると、「私もネパール語習いたいと思っているんですよ」と大きな声で返してくれました。k先生とネパールの小学生はまるで親子のように映りました。あまりにも自然な振る舞いだったので。

直ぐ前の席では、英語の学習をしていました。大きな声を張り上げながらの学習に圧倒されてしまいました。英語の学習の合間に西洋史を織り込んだりして、中味の濃い学習に取り組んでいたので参考になりました。

新しく来てくれたネパールの男の人は、殆ど日本語が分からないようでした。不安でいっぱいなのか周りをキョロキョロ覗っているようにうつりました。彼に似た人が、私の家の周囲の野菜畑で働いています。時々、目があうと、「こんにちは」と挨拶してくれます。あまりの礼儀正しさに日本人が何処かに置き忘れてきてしまった魂を呼び戻してくれたようで心が引き締まる思いがしました。多分かなり教育を受けているのではと受け止めました。私の周りの畑で農作業に従事しているのは、殆ど外国人の若者です。今や、外国人の労働者に頼らなければ農業は成りたってゆかない状態ではとおもいます。

今回も社会人クラスは休憩も取らずに、学習者と支援者がガチで向き合っている姿は誇らしくもあり光り輝いていました(国母仁)。

「紙芝居@蔵の街」

さあさあ、紙芝居のはじまり、はじまり~今日のとちぎ蔵の街自主夜間中学の始まりの会と終わりの会に、応援スタッフのHさんが「ちからおんな」と「おにろく」を読み聞かせてくれました。「ちからおんな」は、型破りの力強い女性が海の幸を食べたいという思いでいっそう海辺に引っ越そうと決断し、「家を担いで」引っ越している最中、襲ってくる大きなイノシシや竜巻から動物や村人を守りながら旅をした、というコミカルな展開のある物語です。「おにろく」は、村人に橋を架けてほしいという願いを引き受けた大工が大きくて流れの荒い川に悩まされて、鬼に助けられた代わりに鬼の名前を当てなければいけない、というちょっとドキドキした物語です。

ベテラン保育士のHさんは、私が20数年前に保育所で仕事をした時からのお友達で、知る人のなかで一番の絵本や紙芝居の読み手です。すべての人が絵を見えるように、Hさんは紙芝居を色んな方向に向けながら上手にページを入れ替えて、同時に声色やトーンを変えながら紙芝居の裏に書かれている台本を読み、軽妙に色んな登場人(鬼)物を演じきっていました。学習者も応援スタッフもみんながそのポイントポイントで大笑いしながら物語の行方をじっと聞き入っていました。保育現場から離れた私は、約20年ぶりに聞くHさんの紙芝居で大いに興奮しました!本当に楽しいです!とにかく楽しい!笑いでこの異常とも言える暑さ吹き飛ばして、元気を取り戻した気分です!

「紙芝居は良いね。これからも続けようよ」とスタッフTが言いました。「紙芝居は日本だけのもの?」とスタッフSが疑問に思いました。インターネットで調べたら、紙芝居は日本独自の文化だと書いてありました。ルーツは平安時代の『源氏物語絵巻』まで辿りつけられるという説がありますが、現代にある紙芝居は1930年に街頭で駄菓子を売るための人集めの道具として誕生したとのことです。人を集めるには、読み聞かせる人と聞く人の「共感」が大切で、それが紙芝居の楽しさのだいご味にもなっています。

そして、1930年は、世界大恐慌の真っ只中で、日本でも失業者があふれた時代でした。人々が不安に思いつつ希望を見出そうとした時代だと思いますが、奇想天外な物語が多い紙芝居は、人々の心を掴み、その共感の力で人々を癒したのではないかと想像できます。「紙芝居は良いね!」分断気味で混沌気味の現代社会において、「共感」を大事にする紙芝居は、学び合う場を目指す自主夜間中にぴったりだと思います!次回、私も20年ぶりに紙芝居の読み聞かせをチャレンジしようかな??(鄭安君)