トップページ

> とちぎ蔵の街自主夜間中学

> 第21回開催報告

2025.6.26

第21回(2025年6月22日)報告

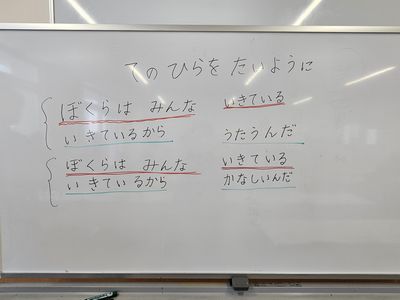

全体報告〇「手のひらを太陽に」をみんなで歌えるように

朝と振り返りのミーティングの時間を使い、「手のひらを太陽に」の歌の練習をしました。特に外国人学習者に歌詞をしっかり覚えてもらい、メロディーになじんでもらうことを意識して。そのため、今日は「ぼくらはみんないきている いきているからうたうんだ ぼくらはみんないきている いきているからかなしいんだ」までを取り上げ、繰り返し繰り返し練習。スタッフTさんの巧みな話術と圧倒的な迫力のもとでの導きのもと、全員が大きな声で何度も歌詞とメロディーを繰り返しました。歌は雰囲気を盛り上げることを実感!! 歌シリーズはどんどんとすすむ・・

『やなせたかしと小松暢の人生』という本が今年の3月に出版されています。そこにこの歌の誕生秘話が書かれています。この歌が生まれたのは1961年(昭和36年)、この頃、40歳を超えたやなせたかしは仕事が無くて心が沈んでいたそうです。以下、引用。「この歌ができたきっかけは、たかしが昔よくしていた遊びだった。子どものころのたかしは、レントゲンごっこをしていた。懐中電灯を手に当て、血管を浮き上がらせるのである。血が赤いのがよく見えて、たとえ自分に元気はなくても、血は元気に流れ続けているんだと思えた。その気持ちを、懐中電灯を太陽に変えて歌にしたのである」(63頁)。この歌の作詞家のやなせたかしの一生を「平和を愛し正義と信じ続けた夫婦の物語」として描いた本書を興味深く読みました。読んでみたい方は声をかけてください!!それにしても、レントゲンごっことは!

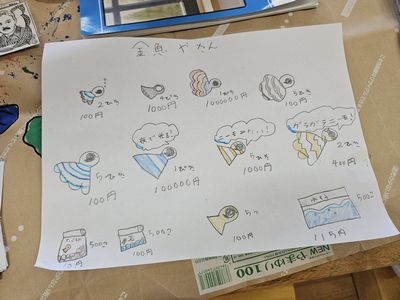

〇小学生がひらがなのルビをふる

小学生クラスで定着し始めている「お店屋さんごっこ」のレポートにも書かれていますが、とても印象的だったことを1つ書きます。この日、自分はお客さんを誘導する係で、お客さんと店の小学生経営者のやり取りを見学していたのですが、「金魚やさん」にきた1人の外国人社会人学習者のお客さんが「金魚」という漢字を読めなかったのです。お客さんがしばらく「金魚」という漢字を眺めている様子を見て、漢字が読めないと理解したのでしょう、「金魚」という漢字に「きんぎょう」とひらがなをふったのです。正直、なんて優しい心を持っているんだろうと思ってしまいました。実は、小学生クラスのお店屋さんに他のクラスの学習者をお客さんとして買い物に来てもらうことは、普段3教室に分かれてる学習者同士の交流を意図した面もあるのですが、このちょっとしたやり取りが心温まる交流に見えました。マンツーマンの学習は大事にしつつも、ささやかに交流を促す方法を工夫していきたいと思っています。

〇遠友夜学校校歌4番

4番「楽しき極みはくれはどり あやめもたへなる衣手か やしほ味よきうま酒か

柱ふとしき家くらか オー 否 否 否 楽しき極みはなほあらん。」

スタッフのYさんが遠友夜学校校歌をAIのGemini君に投げたところ、4番以外は手直し不要な正確な訳が出来上がってきたとのこと。若干手直しした4番の現代訳は以下のとおり。「究極の楽しみは織姫が織ったあやね模様の美しい着物に袖を通した時か?

繰り返し精製して味の良い美酒を飲むことだろうか?太い柱でできた立派な家に住むことだろうか? いや、違う、違う、違う。本当の楽しみは、きっともっと別にあるはずだ」。 Yさんによると、「武郎は万葉集から本歌取りしているようなので、4番は他の箇所も検討が必要です」とのことでした。大体の意味を理解して、歌詞を見ないで原文を歌えるようになりたいと個人的には思っています。

本日の学習者は、小学生4名、社会人11名で、中高生クラスの学習者はいませんでした。

小学生クラス

このクラスの女の子達(4名)の間では、『お店屋さんごっこ』が定着したようだ。小学3年生の双子の姉妹、保育園の年長組に所属している妹と小学2年生の姉という2組の姉妹達4名である。

今日は、最初双子の姉妹だけでクラスがスタート。前半の約1時間弱でお店の開店に向けての準備をして、後半の時間は隣の社会人クラスの学習者との交流も兼ねてお客さんになって買い物に来てもらうという段取りだった。また、今回はおもちゃのお金を使うことになり、リアルさが一層醸し出されることになった。新しいアイデアも加わり、彼女達も真剣に自分たちで作った商品を楽しそうに販売していた。

具体的な話をすると、お店は「金魚やさん」と「ねこカフェ」の2店舗。彼女達自身のアイデアでお店を決め、商品を作り、価格を設定した。商品はA4の用紙に色々な金魚の絵をカラフルに描いたものである。ねこカフェでは同様に色々な猫(「いちごねこ」はイチゴ色で可愛かった)の絵が描かれていた。

例えば、金魚屋さんでは100円の金魚から100万円の金魚まであったり、在庫が現在何匹かもきちんと書かれていて、売れる度に在庫量を減らしていくという手の込みよう。私には思いもつかないことだったので分かった時には本当にビックリしてしまった。お客さんは社会人クラスの方達だったが日本語学習者なので、まだ漢字が読めない人もいる。インド人のお客さんが来た時、会話中に察したのか、上記のお店の名前の看板に「金魚(きんぎょ)やさん」と途中でふりがなをふっていた。おつりは間違わないように紙に筆算を書いて計算しておもちゃの紙幣や硬貨を数えて渡していたが、不安そうにこちらを見た時にはちょっと補佐してあげた。けれども学校ではまだ習っていないような桁数の引き算を実践さながらで、このような遊びを通して学習出来るのはとても素晴らしいことだと思う。子供に限らず、学習は楽しく遊びながら覚えるのが一番効果的で身につく事ものだと自分の体験を通して実感している。

クラスの終盤(残り時間15~20分位だったかな?)では、後から参加したもう一組の姉妹も含めて4名で次の『お店屋さんごっこ』について話し合っていた。そして、溢れ出るイメージを文字や絵に表現し始め「キーホルダーのお店」の幕が切って落とされたのだった。そして、ルールもある。このお店に入るのには100円玉をボックスに投入しなければならないのだ。彼女達は日本語がしっかりと理解できるけれど、この新しいお店のルールのような決め事は英語でひそひそと会話をしてお互いが理解し納得していたようだった。次回はどのような『お店屋さんごっこ』になるのかなぁ?私は所用があり参加できない。それがとっても残念だなぁ~!(小島 正)。

社会人クラス

6月22日の大人教室は大変盛況で、教室が狭く感じられました。学習者の方々も支援する方々も和やかな雰囲気の中でも熱心に日本語の学びに取り組んでいる姿はすごく素敵に感じられました。

私が学習支援ボランティアを始めたきっかけは、企業を停年退職したときに、暇でしょっちゅう家に居られるのも困るからと、妻から中学生の学習支援ボランティアを紹介されたことでした。参加した教室に、たまたま日本語が母語でない生徒が何人かいて、テストで問題文が分かれば解ける能力を持ちながら、解けていないことがしばしば見受けられました。日本語、特に学習言語が身についていないことが原因でした。図を描いたり易しい日本語で説明したりすると「ああ! そうか」と解いてしまいます。生徒が学校で使う日本語をしっかり身につけることは大変大切なことだと身に染みて感じたしだいです。そこで、支援する立場としても日本語学習支援の知識と実践を身につける必要を感じ、宇都宮市の日本語学習支援ボランティア研修を受講したのが4年前です。以来、日本語や数学などの学習支援に、自主夜間中学をはじめとして、いろいろな所で活動に参加してきました。

母語が日本語でない方々は、日本語の理解が不十分なことで、学習や日常生活で、感じなくてよいストレスを強く感じています。このストレスを取り除けなくとも和らげてあげられれば、日本で学校に通ったり社会生活したりしていくうえで大きな助けになると思います。

学習支援活動で本当にうれしいことは、学習者が「わかった!」と頭の上でランプが光るような輝きを顔に浮かべる姿が見られることです。学習者の方々のこのような姿が、今では私の生き甲斐の一つにもなっております。これからも、勝手ではありますが、体力と気力が続く限り、教室に通わせていただこうと思っております。(新関 守)

社会人クラス

社会人の学習者は11人です。ネパール人7、日本人2、中国人1、インド人1。

今回も多くの学習者が来てくれました。社会人の教室は日本語を学ぼうとする気魄で異様な熱気が充満してました。

初めてきた40代と30代のネパール人の男性の面談をしました。あとで兄弟とわかりました。さらに、職をさがしていることもわかりかなり、切羽詰まってる状況のようでしたた。どうして働き盛りの年代で日本にやって来たのだろうかと深掘りしてしまいました。

多分、ネパールには奥さんや子供もいる可能性が考えられます。日本で働いて仕送りするのではないかと更に深く読み込んでしまいました。

逆の立場だったらとふと自分に置き換えてみました。40代で生活の為に外国に働きに行く勇気があるかと問われると、全く自信がないと言うしかない。言葉も喋れない、文字の読み書きもできないという最悪のなかで来日したのにはかなり深刻な状況にあるのではと想像することができます。英語もあまりわからないのでコミュニケーションをとるのが難しく感じました。ネパールは日本と同じく地震が頻繁におきているのでまだ復興半ばとおもいます。日本も敗戦後からオリンピックの景気をバネに立ち上がり、見事な復興を世界中に轟きわたらせました。日本人の努力の賜物だと確信してます。

その陰には、金の玉子ともて囃された集団就職の若者達がいました。地方から都会へと集められ散っていった集団就職の若者達と2人の兄弟がなぜか重なりあってしまいました。さらに国を守り復興できるのはいつの時代でも若者達だと強く思います。